保健品标签有啥用

午夜急诊室的保健胶囊

凌晨三点,急诊科医生林小棠盯着患者手中的金色胶囊瓶,瓶身标签被撕去大半。“这根本不是保健品!“患者抽搐着吐出的这句话,成了她追查保健品标签迷局的开始...

第一重反转:消失的配料表

林小棠在患者家找到同款“澳洲进口深海鱼油“,却发现瓶底贴着两层标签。撕开表层华丽的英文标识,底层中文小字赫然写着“添加合成色素E102“。她突然想起药理学教授的话:“没有配料表的保健品,就像没有地图的迷宫。“

科普知识点1:

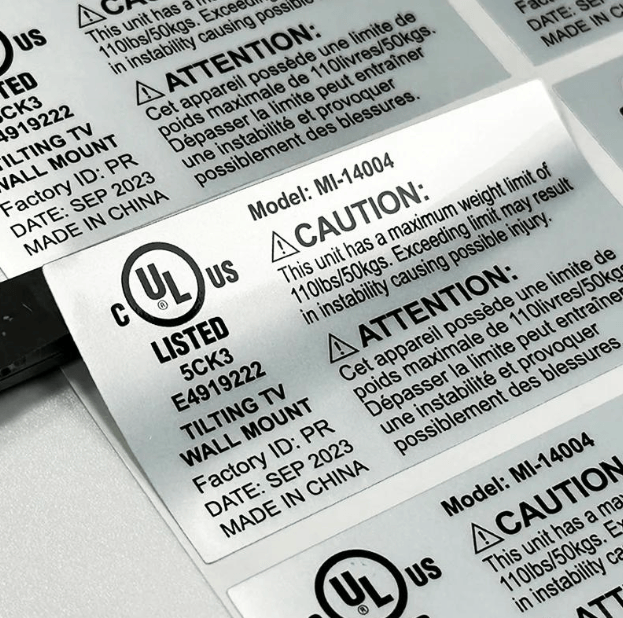

根据《食品安全国家标准预包装食品标签通则》(GB 7718),保健品必须标明全部成分并按含量降序排列。进口产品需有完整中文标签,那些只有外文二维码的“洋保健品“可能藏着猫腻。

第二重反转:穿越的批准文号

当林小棠扫描瓶身“国食健注G2023XXXX“时,系统显示该批号属于某钙片产品。“这不可能!“她拨通市场监管热线后更震惊——该批号去年就已注销。此时神秘快递送来匿名信:“查查阳光保健的仓库“...

科普知识点2:

正规保健食品的“蓝帽子“标志下应有17位批准文号,可通过国家市场监督管理总局网站验证。文号格式为“国食健注G/J+年份+4位顺序号“,J代表进口产品。盗用、篡改批号属刑事犯罪。

第三重反转:实验室里的魔术

潜入仓库的林小棠发现,同一条生产线正交替生产三种“不同品牌“的鱼油。流水线工人随手更换标签的动作让她毛骨悚然——那些差异巨大的“营养成分表“,原来只是排版把戏。

科普知识点3:

保健食品标签必须包含:

营养成分表(需标注每日摄入量百分比NRV%)

适宜人群与禁忌症(如“儿童孕妇慎用“)

保健功能声明(不可出现“治疗““治愈“等医疗术语)

每日服用量上限(过量可能引发肝损伤)

尾声:标签里的罗生门

当警方破获这个涉案千万的造假团伙时,主犯竟举着“合格检测报告“喊冤。直到林小棠指出报告右下角那行小字:“本检测仅对送检样品负责“——原来骗子送检的是真货,销售的却是假货。

终极科普:

消费者应养成“三查“习惯:

①查防伪涂层下的追溯码

②查官网批号有效期

③查检测报告原件而非复印件

月光下,林小棠摩挲着新买的维生素标签,突然笑了。那些密密麻麻的小字,此刻在她眼里成了守护健康的密码。毕竟在这个信息爆炸的时代,最危险的从来不是保健品本身,而是我们对待标签的态度...返回搜狐,查看更多