医学论文出现“男性子宫”,这个错误是怎么发生的?

“男性子宫”到学术诚信危机

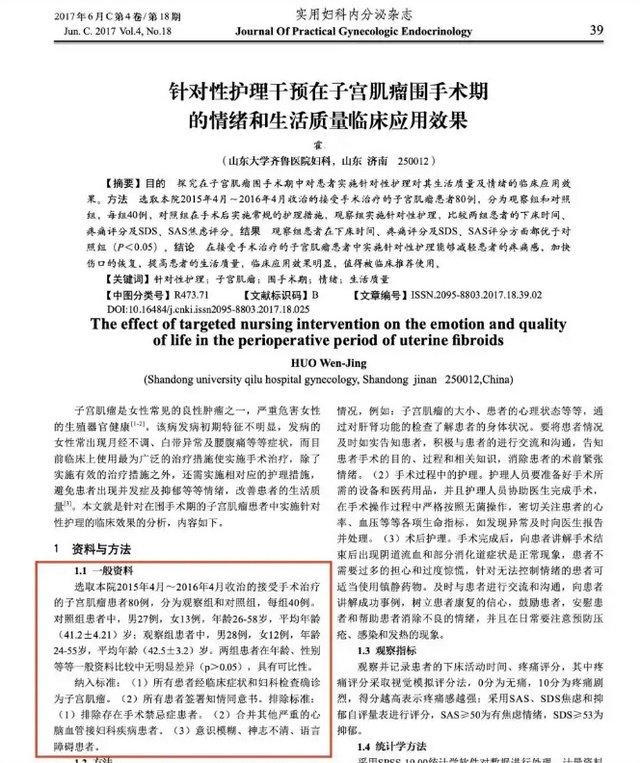

2025年5月,一篇题为《针对性护理干预在子宫肌瘤围手术期的情绪和生活质量临床应用效果》的论文在网络上引发轩然大波。

该论文由山东大学齐鲁医院护士霍某于2017年发表在《实用妇科内分泌电子杂志》上,声称研究对象为80例子宫肌瘤患者,其中对照组包括27名男性和13名女性,观察组包括28名男性和12名女性。然而,即使不是医护人员,普通人只要稍有常识,都知道子宫肌瘤是一种女性特有的良性肿瘤,男性不可能患此病,这一“男女不分”的数据错误令人瞠目结舌。

事件曝光后,网友进一步挖掘,发现类似荒谬论文并非个例。《中国医药指南》等期刊发表的论文中,提及男性患者患有子宫内膜异位症、产后出血、宫颈癌等女性特有疾病,甚至有前列腺相关论文将女性列为研究对象。

5月5日,山东大学齐鲁医院发布声明,确认涉事论文存在学术不端,对霍某给予记过处分、降级处理,并取消其五年内晋级资格。5月6日,《中国医药指南》承认审稿流程漏洞,辞退相关编辑并承诺整改。

这些论文的常识性错误暴露了医学学术领域的严重问题。中国知网检索显示,类似“男女不分”的论文数量惊人,涉及子宫腺肌瘤、羊水栓塞等疾病,凸显学术出版乱象的普遍性。事件不仅引发公众对医学研究可信度的质疑,更将学术灰色产业链和职称评价制度的弊端推至聚光灯下。

那么,这些看似非常常识、低级的错误,是怎么发生在一向以高知、严肃、严谨著称的医学界的呢?

科研压力与学术灰色产业

在中国医疗体系中,医生和护士面临双重压力:繁重的临床工作与严格的科研要求。

中国患者众多,临床工作忙碌自不必说,而医护人员的职称晋升、绩效考核通常要求发表一定数量的论文,尤其是核心期刊论文。据报道,约70%的医务人员表示,职称评审的论文要求是其职业生涯中的主要压力来源。对于临床医生和护士而言,日常工作已占据大量时间,科研训练不足、资源有限的他们往往难以产出高质量论文。

这种高压环境下为学术灰色产业提供了滋生土壤,形成一条灰色“产业链”。

1、论文代写工厂。网上线下,“论文代写”“包发SCI”“一个月出刊”等宣传并不难找。据调查,论文代写市场规模已达数十亿元,涉及从本科生到高级职称人员的各类需求。没有科研经验、没人带或没时间精力的医护人员,无法产出论文,又必须靠论文才能晋升,只能购买现成论文,或提供粗糙数据交由“工厂”编撰。

而“论文工厂”的写手并非相关领域的人员,往往缺乏真实研究基础,只能从网络抄袭、拼接或使用软件生成伪数据,或照着模板套内容,甚至运用p图、凑病例、随意捏造数据等各种方式造假,因此很容易出现不符合医学规律的内容,甚至如“男性子宫”“男性卵巢囊肿”“男性羊水栓塞”等极其荒谬错误。只不过其他学科由于专业性比较强,谬误不容易被非医学人士发现罢了。

2、低质量医学

期。这些期刊发行量极低,只有几百、几十本,基本没有人会购买和阅读,它们生存的唯一方式就是“版面费”,即投稿者只需要付一定费用,从数千元到数万元不等购买版面,即可在该期刊上刊登文章。部分医务人员为应对考核,倾向于选择低质量期刊发表论文。期刊既获得收入,投稿者也能完成发文需求。但这些期刊由于是“给钱办事”,往往缺乏严格的同行评审,编辑对论文内容疏于核查,甚至看都不看、审都不审,因此数据、结论十分荒谬,仍会被刊登出来。

3、论文中介。论文中介充当的是“掮客”角色,连接医务人员、论文工厂和期刊,提供从选题到发表的“一条龙服务”。中介通过与期刊编辑建立长期合作,保证论文通过率。据悉,代写中介的收费标准根据期刊级别和发表速度浮动,核心期刊论文代写费用可高达5万元。中介还提供“数据定制”服务,伪造实验数据以满足期刊要求。

4、降重技术支持。为规避学术不端检测系统(如知网AMLC),某些机构开发了“改重”“降重”技术,通过同义词替换、句式变换降低查重率。部分机构甚至提供“定制查重报告”,帮助客户通过单位审查。

这些灰色产业的盛行,导致大量低质量论文充斥学术圈,不仅侵蚀了学术诚信,还让医学研究沦为形式主义的工具,偏离了服务患者、推动科学的初衷,严重损害医学研究的公信力。错误的医学研究结论可能误导临床实践,可能导致治疗效果不佳或医疗事故,甚至危及患者生命安全。

科学评价医护,必须打破“唯论文”论

医学是一门实践性极强的学科,医生的核心价值在于治病救人而非论文产出。当前职称评价体系过度依赖论文和科研项目,忽视临床贡献,亟需全面改革。

事实上,医生能力应以诊疗效果、患者满意度和同行评价为主要依据。可通过量化指标评估,如手术成功率、误诊率、患者康复率等。此外,引入患者反馈机制,结合问卷调查和随访数据,综合衡量医生的服务质量。例如,美国医疗机构常用“医院消费者评估医疗保健提供者和系统”调查评估医生表现,国内可借鉴类似模式。

对于临床医生和护士,应取消或大幅降低论文发表的硬性要求,鼓励其将精力投入患者服务。科研任务可更多交给专职研究人员,避免“全民科研”的形式主义。2024年,国家卫健委已试点改革职称评审,部分省市允许临床医生以病例分析或技术报告替代论文,值得在全国推广。

同时,建立综合评价机制,将临床工作量、教学贡献、继续教育参与度、团队协作能力等纳入考核范畴。例如,可量化医生的门诊量、手术例数、带教学生数量等,全面反映其职业贡献。同时,引入同行评议机制,由资深医生对候选人的专业能力进行匿名评价,避免单一指标的偏颇。

对学术不端行为必须“零容忍”,完善期刊审稿流程,推广双盲评审和公开数据制度。监管部门应加大对论文代写产业链的打击力度,关闭非法代写网站,追究中介和期刊的法律责任。同时,推广科研诚信教育,将学术规范纳入医学院校课程和继续教育体系,提升医务人员的学术素养。

另外,医生能力评价不应局限于一次性职称评审,而应引入动态考核机制,定期评估其临床表现和职业发展。例如,可参考新加坡的医生再认证制度,要求医生每5年接受一次综合评估,包括临床技能、伦理规范和继续教育情况。

“男性子宫”事件虽以荒诞的方式进入公众视野,却深刻揭示了医学学术领域的系统性问题。科研压力、灰色产业链和畸形评价体系的合谋,不仅损害了学术尊严,更动摇了公众对医疗行业的信任。未来,医学界需要以患者为中心,让医务人员从论文的桎梏中解脱,真正以精湛医术和人文关怀服务社会,才能回归其救死扶伤的初心,学术研究才能成为推动人类健康进步的基石。