怎么关!莫名其妙被开通“先用后付”?多次扣款才发现,评论炸了关于宇宙大爆炸理论,经常会有这几种误解,看看你有没有被说中?

随着智能时代的到来,移动支付也逐渐的替代了此前的现金消费。

虽然依旧有部分人表示,使用现金具有一定的好处,且在一定程度上帮助到个人进行理财。

但对于多数人而言,手机支付的便利性,依旧让他们难以改变他们的支付首选。

虽然这背后,一部分人选择使用线上支付的理由,是因为在支付宝或是微信中更容易借到钱,而线上支付也便于他们还款;

但是在这种支付环境中,个人对金额也会逐步的表示出一种麻木感以及无力感。

但除了这一弊端之外,实际上线上支付存在另一个严重的问题。

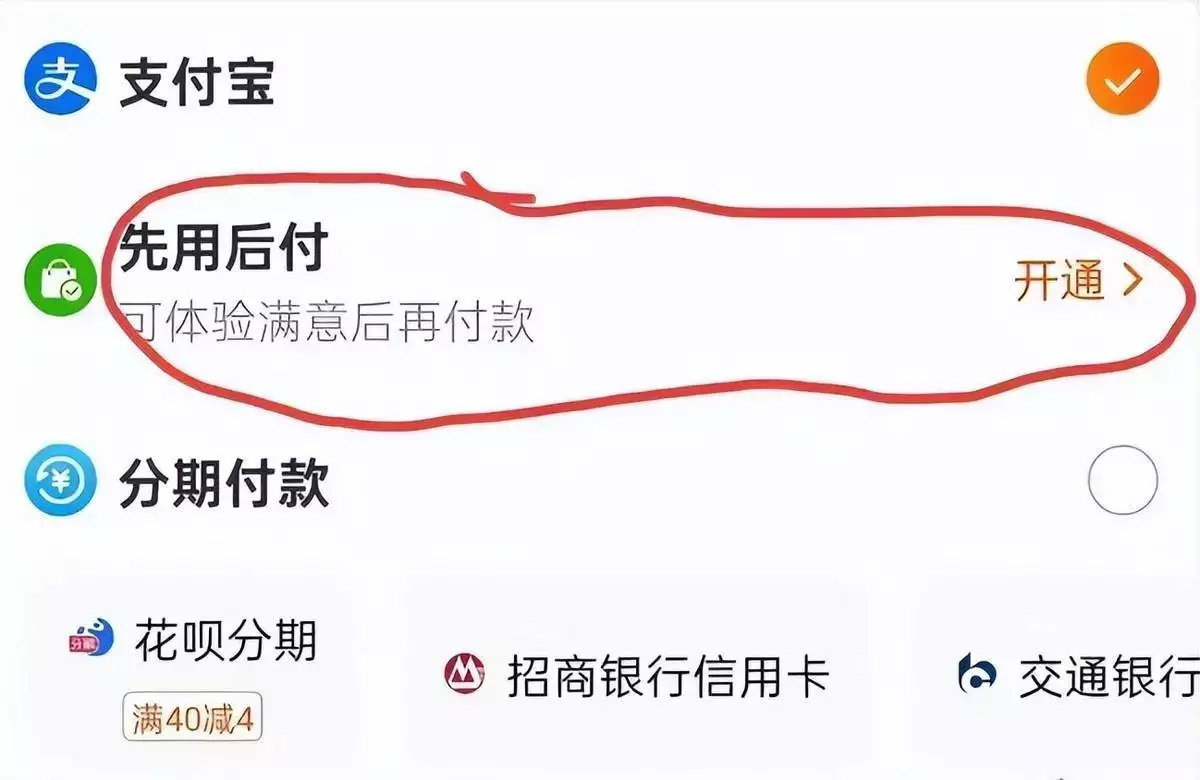

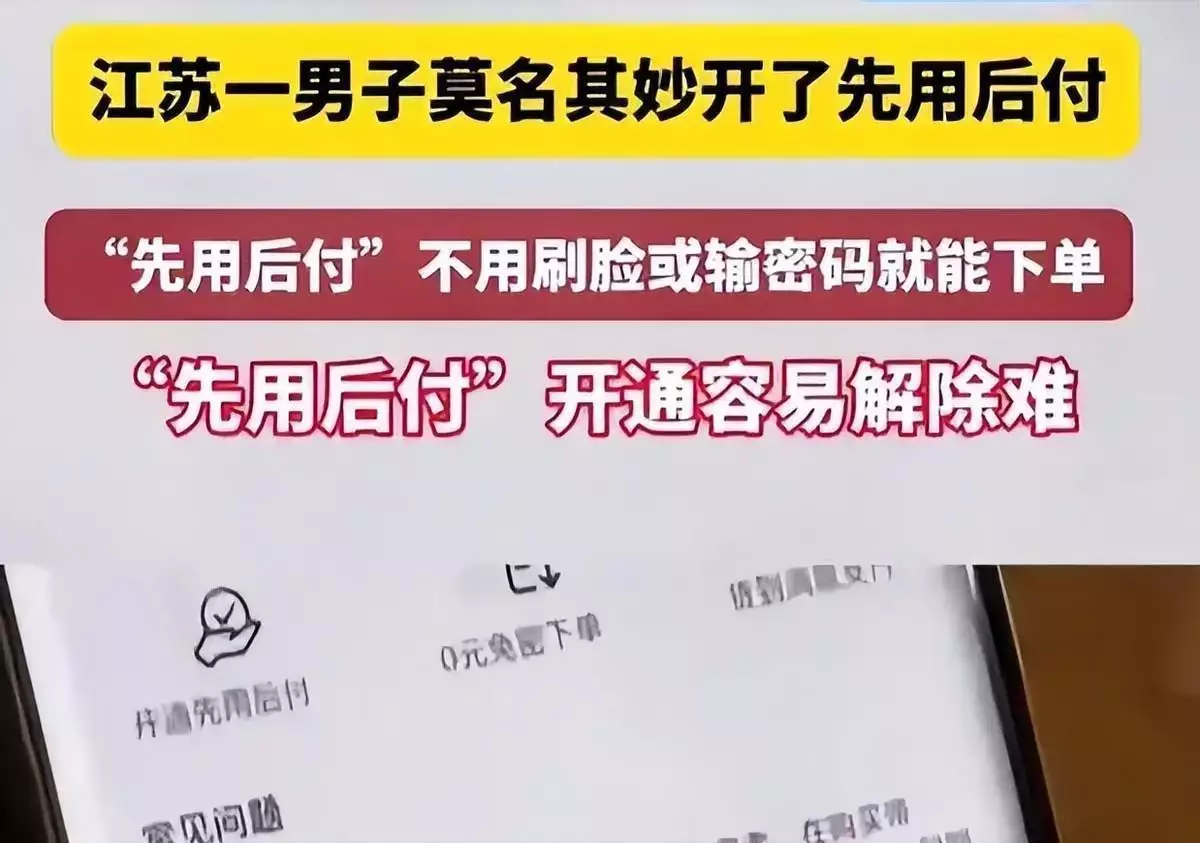

在用户的信用达到一定分数之后,不少app就会推荐用户打开小额免密,或是先用后付等便捷支付功能。

虽然这方便了用户进行体验,但也有不少人表示,发现功能被开启的时候,已被多次扣款了。

根据近期的互联网消息。一位用户在收到快递时,发现一个1500元的产品被自己“购买”了。

但是在其前往相关页面进行查询时,才发现,不知道什么时候开通了先用后付这一功能,产品就这么被买回来了。

知情权

根据这位用户的说法,在查阅订单时,他发现,自己不知道什么时候开通了某平台的先用后付功能。

在自己进行网站浏览时,因为这一功能,自己也下单了该产品。

这一功能虽然是由购物平台进行建立的,但对于支付方而言,这种情况的出现也让其陷入了舆论风波。

我们从消费者的知情权角度观察事件。

虽然先用后付提升了一定的便利性,但在支付以及购物平台没有进行用户通知,就直接开启这一功能的事情出现后,很显然的是,消费者的知情权被直接破坏掉了。

实际上这位用户的情况并非是特例,根据评论区的相关评论内容,一般情况下,这些购物平台都会为用户选择立即开通相关功能。

但是在用户想要取消这一功能时,就会走入一个尴尬的情况中,也就是用户很难找到关闭该功能的地方;

即使部分用户选择找客服去解决问题,那么客服也并不会直接告诉用户如何关闭该功能,而是会选择向用户阐述这一功能的价值以及优势。

需要注意的是,平台方面虽然存在7天无理由退换的服务,但一般情况下,使用免密支付功能或是先用后付的功能的产品以及商家,并不存在这种无条件退货的服务。

即便一部分商家会提供服务,但在消费者拿到这一快递时,一般情况下也已经超过了7天。

此时,想要退货就不太可能了。

很显然,先用后付提供了一定的便利性,但同时,这种功能也给人们带来了潜在的资金隐患。

即使一般情况下,产品的价格不会过高,但客观的讲,这种情况的出现也已经与诈骗有了一定的关联。

那么在移动互联网发展到如今之后,消费者应该如何进一步保障自身的资金安全呢?这一点或许很难说明。

但客观的讲,实际上做到三点,基本上就可以避免自己莫名其妙的购物,并产生资金损失了。

做到三点

那么是哪三点呢?首先是第一点,远离非正常的购物平台。

需要注意的是,这里指的并不是要远离所有购物平台,而是对一些特定平台保持距离。

那么第二点是什么呢?简单讲是避免追求更多的便利性。

在当下通过移动互联网人们可以更便利的购物,并进行金融借贷,但在平台提供便利的同时,实际上也在为用户安放定时炸弹。

在使用这些软件时,一般软件会要求用户提供定位、通讯录等相关信息。

在这些信息被授权后,用户的隐私也被一定程度的泄露,这也增加了用户信息被倒卖的风险。

除了这一风险之外,不存在完全竞争的平台也会通过信息分享,进行新的生意,而用户的直观体验则是手机接收到的推销电话等类似的电话越来越多。

便利性在过多获取之后,就形成了当下的问题。

人们开始对便利性有所依赖,即使危机感已经出现,但多数情况下,消费者并不会做出主动改变。

看完前两点之后,实际上第三点还是存在一定争议的,也就是在移动支付较为便利的时代中,还有没有必要使用现金。

严格的讲,在当下,使用现金的必要性已经被逐渐增强。

虽然线上给予了更多的便利性,但如果大多数消费情况都是以线下为主,那么这些不良平台对人们的影响也是有限的。

且现金支付存在一定的明显优势,在个人节省资金方面,优势更为明显。

经济下行时,如何增加个人的货币持有量,或许才是人们最应该思考的问题。

而线下支付的坚持,能够提供一定程度的便利,也让现金使用成为了当下较为合适的支付途径。

但解决问题的根本不是让消费者做出改变,更多改变的应该是商家,以及各类型的软件或是平台。

问题的根本是什么呢?除了法律需要就情况进行一定程度的跟进之外,实际上平台方面,应该避免提供更多的便利性,例如先用后付的功能。

虽然用户已经具备了开启功能的权限,但在这一功能成功开启前,平台应该告诫客户,使用该功能的条件。

也就是在平台以及个人用户在同时确定使用该功能时,这一功能才可以开启。

而在用户表示不需要这种功能时,平台方面也应该就该功能如何关闭进行直接描述,或者将关闭功能的功能位置放在较为明显的界面中。

除了上述的问题之外,实际上,在手机厂商方面也存在一定的问题。

在手机的安全性方面,手机厂商也应该进行一定的提升;

也就是用户在使用手机后,手机厂商获得的相关信息,应该予以保护,而在部分软件修改手机设置时,手机也应该出现对应行为的提示。

便利性的增加虽然带来了好处,但是在好处之外,实际上弊端还是较为明显的。

安全性以及隐私性的功能应该成为手机厂商的发展目标之一,而不是单纯的强调用户体验,并为他们选择的产品提供更好的摄像头等固件,如果基础需求都无法维护,人们又为什么用手机呢?